LA REPUBBLICA “FORTE DI GIUSTIZIA E DI BARBARIE” DI VINCENZIO RUSSO

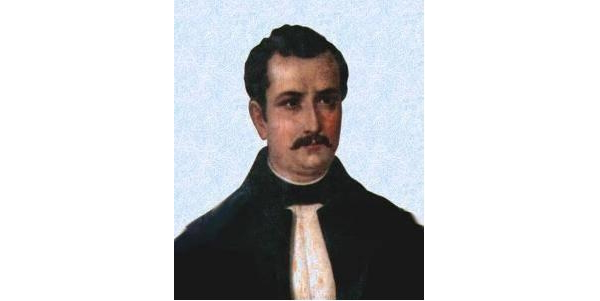

di Pancrazio Caponetto – ” Io muoio per la libertà ! Viva la Repubblica ! ” Queste furono le ultime parole di Vincenzio Russo, gridate sul patibolo prima di essere impiccato a Napoli in Piazza del Mercato il 19 novembre 1799. Finiva così la vita del giovane filosofo napoletano “sognatore di un’ ideale repubblica, forte di giustizia e di barbarie”. ( Benedetto Croce, La rivoluzione napoletana del 1799 ).

di Pancrazio Caponetto – ” Io muoio per la libertà ! Viva la Repubblica ! ” Queste furono le ultime parole di Vincenzio Russo, gridate sul patibolo prima di essere impiccato a Napoli in Piazza del Mercato il 19 novembre 1799. Finiva così la vita del giovane filosofo napoletano “sognatore di un’ ideale repubblica, forte di giustizia e di barbarie”. ( Benedetto Croce, La rivoluzione napoletana del 1799 ).

Vincenzio Russo era nato a Palma Campania il 16 giugno 1770. Studiò nel seminario di Nola, prima, e a Napoli, poi, ( diritto e medicina ) dedicandosi quindi all’avvocatura. Nel 1794 aderì alla Società patriottica e, forse, al Club rivoluzionario, visse comunque, con entusiasmo la stagione delle cospirazioni che allora si accendeva. Denunciato per la sua attività cospirativa non fu arrestato grazie alla protezione di Giovanni e Nicola Vivenzio, cugini del padre; il primo, protomedico del Regno, il secondo, storico e giurista di valore.

Nuovamente denunciato per la sua attività politica, lasciò Napoli nel 1797 riparando a Genova, a Milano e, infine , in Svizzera. Tornato in Italia, fu nel 1798 di nuovo a Milano dove, secondo la testimonianza del patriota Francesco Lomonaco sparse “gran lume” e ” vi acquistò un nome immortale “. Nel maggio dello stesso anno si recò a Roma nella neonata Repubblica, dove fu “oratore pieno di fuoco” nel “Circolo costituzionale “.( Benedetto Croce, La rivoluzione napoletana del 1799 ). Nel frattempo lavorava alla stesura dei Pensieri politici, opera che conteneva il disegno del suo sistema politico – sociale. La pubblicazione fu terminata alla fine di agosto del 1798.

” Maturati negli anni fra la congiura napoletana del 1794 e la creazione della Repubblica Romana, i Pensieri politici sono una delle maggiori testimonianze del sofferto ma radicale passaggio dalla cultura illuministica e riformatrice alla cultura rivoluzionaria. ” ( Anna Maria Rao, Russo Vincenzo in Dizionario biografico degli italiani ).

Gli studiosi hanno individuato diverse fonti che hanno ispirato l’opera di Russo: vi è innanzitutto l’influenza di intellettuali del libertinismo e dell’illuminismo francese ed europeo ( Bayle,Condillac, Helvetius, La Mettrie, Montesquieu,Raynal, Hume ) ; vi sono poi tracce del pensiero scientifico di Leibniz e Newton . L’opera si nutre inoltre della lezione di pensatori italiani come Machiavelli, Vico, Genovesi, Pagano, Filangieri ( questi ultimi tre esponenti dell’illuminismo meridionale ). Non mancano infine fonti del pensiero classico: Platone, Aristotele,Tacito

I Pensieri politici si articolano in 44 capitoletti preceduti da un avviso ” a chi legge ” , nel quale Russo si dichiara ispirato dalla “grandezza” di Bruto e Catone e intenzionato a trovare rimedio ai mali dell’Umanità indicando “un piano di ordine sociale una guisa di comune felicità”, che abbia il suo fondamento nell’uomo stesso.

I primi cinque capitoli prendono in esame le leggi : la loro natura, il loro scopo, i loro modi di esecuzione. Esse si dividono in meccaniche, sensitive e morali corrispondenti a tre fenomeni che si scorgono nell’uomo: fenomeni del moto, del sentimento e del calcolo.

Ogni uomo, osserva poi Russo, tende alla ” conservazione di sè ” che è il suo “maggior bene” e i mezzi per raggiungerlo sono: la libertà, l’irritabilità e la resistenza. ” La libertà – scrive il filosofo napoletano – è quell’energia nell’uomo che produce in lui la possibilità di applicarsi da uno ad altro oggetto secondo le leggi del vero; e di seguire da una cosa un’altra secondo le leggi del buono . ” Pertanto la libertà è la “suprema”, la “prima facoltà umana”, “l’antimurale dell’umana esistenza “.

“Fintantoche l’uomo – aggiunge Russo – calcola , ed accorda i mezzi tutti relativi alla resistenza , all’irritabilità , ed alla libertà , di modo che dalla somma di essi risulti il maggior grado di bene, ossia la maggior conservazione, e perfezione; l’uomo sta nell’ordine delle sue leggi , e collo starvi è onesto . ”

Nei capitoli successivi Russo analizza la condizioni degli uomini in società. Contrariamente alla concezione di Thomas Hobbes, egli osserva che non esiste “uno stato naturale di guerra tra gli uomini” al quale il patto sociale porrebbe fine. ” Posto l’uomo insieme con un altro uomo, – egli scrive – all’azione dell’uno risponde la pazienza dell’ altro . In tal modo essi non s’incomodano nel procurarsi quello , che gli conservi , e gli perfezioni . Il conflitto accade solo quando non vi sono mezzi sufficienti per ambedue , …”

E’ necessario agli uomini che vivono in società fissare delle regole per la convivenza: nominare magistrati, sottoporsi a leggi, costruire un governo. Il solo sistema di società conforme alla natura umana, osserva Russo, è il “sistema popolare nel suo vero senso “, cioè quando il popolo si governa immediatamente da sè. Tuttavia nel caso gli uomini si trovassero in uno stato di corruzione “per via di perverse istituzioni , e di scaltre o feroci violenze “, allla democrazia diretta, al “sistema popolare” sarebbe da preferire il “sistema di fiducia” o “sistema rappresentativo” ,” ordinato in guisa da educare, per dir così, il popolo talmente che si truovi quanto prima atto all’unico modo di esercitare la sua sovranità, al personale, all’ immediato . ” Nel sistema rappresentativo la “formola generale legislativa”, cioè la costituzione “dovrà essere espressione della volontà di tutto il popolo. I rappresentanti del popolo, costituenti il “corpo legislativo” non potranno alterare la volontà popolare. Nel caso ciò accadesse al popolo resta la possibilità della reazione, “l’insorgimento”. ” Il corpo legislativo – scrive Russo – si riduce ad essere un corpo subalterno , un corpo amministrativo: le sue leggi saranno semplici ordinamenti fatti per porre in esecuzione la volontà generale, la costituzione. ”

Pertanto il popolo non cede il potere nelle mani del corpo legislativo, ma conserva la sua forza,la sua libertà,la sua indipendenza che si esprimono nella volontà generale e nell’amor di patria che sono il fondamento della scoietà. Dunque “la repubblica popolare è la sola forma di unione che meriti il nome di società.”

Dal XIV capitolo in poi sono esaminate le condizioni dell’uomo in società: libertà, eguaglianza, sicurezza,proprietà, tributi, agricoltura.

La libertà sociale non è diversa dalla libertà individuale e consiste nel calcolo di ciò che è meglio per l’uomo conformemente alla legge. Perchè un popolo sia libero, non basta, tuttavia l’osservanza delle leggi è necessaria la “conformità interna”, ” la congruenza della ragione comune colla ragione inidviduale”. Non sarà mai veramente libero un popolo che non sia composto da cittadini morali. ” Se il popolo è corrotto, – scrive Russo – e tu non badi ad istruirlo, ad emendarlo, il suo stato sotto buone leggi è uno stato di violenza…senza costumi non si può concepire libertà, nè si possono concepire costumi senza istruzione. Coloro che non vogliono istruito il popolo, lo vogliono misero e schiavo…”

Quanto all’eguaglianza, intesa come parità individuale, non esiste in natura. Gli uomini non sono pari individualmente ma hanno pari diritti in quanto fonte di ogni diritto è l’esistenza uguale in tutti . Tuttavia diversi sono i bisogni. Per conservare l’esistenza alcuni hanno più, altri meno bisogno di mezzi esterni, da ciò deriva una disuguale estensione dei diritti. ” La disuguaglianza – scrive Russo – comincia finalmente allora quando io non posso avere abbastanza pe’ miei bisogni, e tu hai al di là dei tuoi. L’eguaglianza suppone dunque essenzialmente l’indipendenza. Se io per conservare l’esistenza mia ho bisogno di te, non sono più indipendente, nè più tuo eguale;…ecco stabilita la disuguaglianza di fatto, ed ecco la schiavitù. ”

Quello che si è detto per l’esistenza individuale dell’uomo, va ripetuto per la sua esistenza politica. ” Finchè un cittadino – osserva Russo – non ha la possibilità di esercitare qualunque impiego politico, non vi è uguaglianza… ” Egli dipenderà, infatti, da chi ha quel diritto o quella capacità e quindi sono disuguali.

Nei capitoli dedicati alla proprietà, al commercio, all’agricoltura ( XVIII – XXV) ed in quello sulla rivoluzione ( XXVII ) possiamo individuare i tratti essenziali dell’egualitarismo di Russo e della sua “repubblica contadinesca “.

Quanto alla proprietà egli indicava nell’usufrutto a termine di un terreno in possesso della comunità, e non nella piccola proprietà ereditaria, il mezzo per garantire a ciascun uomo l’indipendenza e il soddisfacimento dei bisogni primari. Questa si può definire la proprietà legittima, che garantisce uguaglianza tra gli uomini e abolizione della miseria. ” Ogni possesso di cose superflue – scrive infatti Russo – è un delitto fino a che vi è un indigente, è uno spoglio fino a che vi è un non proprietario. ”

Da qui deriva la condanna del commercio ritenuto incompatibile con la democrazia.” Il commercio di superfluità, cioè di quanto vada al di là della sobrietà , può mai convenire alla Democrazia? ” Scrive Russo, e poco sopra : “Colui che estese il commercio al di là della permuta, strinse i primi anelli delle catene di schiavitù , già preparati dalle proprietà permanenti . L’agevolezza di acquistare moltiplicò insani bisogni , diè luogo all’avidità , alle frodi , alle disuguaglianze di fortune, stabili i non possidenti , ed andò in tal,guisa corrompendo morale , ordini sociali , e libertà . ”

Alla condanna del commercio segue l’esaltazione dell’agricoltura. La piccola proprietà contadina garantisce agli uomini libertà e indipendenza : ” Il solo possidente è libero, perchè egli solo è indipendente . Chi ha braccia e suolo, non dee più mendicare la sua sussistenza da altri : l’ha da se stesso . ”

Nella vita in campagna, inoltre, l’uomo mantiene costumi puri e frugali al contrario di quanto accade nelle grandi città dove “guasta la morale”, imperversano la licenza, la sfrontatezza, il trionfo della corruzione.

Come ha scritto Leandro Perini ( Vincenzio Russo: il ritorno della Roma classica in Storia d’italia Einaudi ) , modello di cittadino in questa repubblica austera e virtuosa sull’esempio di quella romana ricostruita da Montesquieu nel suo Esprit de lois ( libro XXVII ), è Cincinnato,…Non è quindi un modello economico quello che cercheremo nel Russo, ma piuttosto un fenomeno ben noto all’amico e critico del Russo, Vincenzo Cuoco, quello dell’entusiasnmo della virtù, cioè la subordinazione dell’economia all’etica e in particolare all’etica della romanità repubblicana.”

Il capitolo sulla Rivoluzione è collocato al centro dell’opera di Russo e, come ha scritto Anna Maria Rao, costituisce il perno intorno al quale ruotano i Pensieri politici. ” Con la sua teoria della rivoluzione «come rigeneratrice delle virtù umane» e fondatrice di «un radicalmente nuovo ordine sociale» Russo rompe con la tradizione dell’utopismo e si colloca ben lontano da quella astrattezza che gli fu imputata da Cuoco e altri patrioti”. ( Anna Maria Rao, Russo Vincenzo in Dizionario biografico degli italiani ). La rivoluzione divide il nuovo dal vecchio, segna l’inizio di una nuova era. Essa per dispiegarsi pienamente ha bisogno della guida di un numero ristretto di uomini “di virtù finita, e di cognizioni adeguate, con somma autorità.” ” Per mezzo di una rivoluzione – osserva Russo – guidata convenevolmente si avranno buone leggi , sagge istituzioni , ed ordine regolare nel sostrato sociale . ”

Sarà necessaria inoltre l’opera di un magistrato di censura per distruggere ogni superstizione. Esso sarà ” il perno sul quale la morale ed i costumi da religiosi quali ora sono, si gireranno pianamente a politici quali debbono essere. ” Sarà opportuna anche un’istruzione ben guidata, finalizzata all’apprendimento della morale repubblicana e dell’agricoltura e alla formazione di “contadini filosofi, felici elementi di democrazia. ”

Di rilievo anche i capitoli ( XXXIII – XXXVII ) dedicati al disegno di una “Società universale “. Qui Russo proclama con forza la necessità di una sorta di “repubblica mondiale” solo mezzo per rendere gli uomini felici. Vi è innanzitutto la necessità di superare le barriere che dividono le nazioni. “Se l’uomo – egli scrive – non ha diritti diversi da ogni altro uomo, una nazione perchè ne avrebbe mai da ogni altra nazione? La ragione non vede nazioni nell’ Umanità , sol vi vede uomini.”

L’unità dei popoli si realizza poi con il libero commercio: le restrizioni nel commercio fra nazioni non hanno “nome nel dizionario della ragione umana “.

Quando vi sarà unità di governi nelle nazioni, tolleranza vera e conformità di principi saranno abolite anche le guerre tra i popoli. E dominerà “la pace universale”. La sola guerra conforme alla natura umana sarà quella di liberazione: ” E’ nazione assassina – osserva Russo – quella che potendo, non si adoperi in ogni modo , per liberarne un’altra straziata da un assassino di milioni di uomini, da un tiranno. ” Qualora dovessero sorgere contrasti tra le nazioni dovrebbero essere ricomposti da una sorta di Tribunale supremo. “Tal tribunale – scrive Russo – realizzerebbe la Divinità sulla terra . ”

Gli ultimi due capitoli, infine, affrontano i temi della tolleranza e della religione.

La tolleranza deve fondarsi sulla totale indifferenza religiosa : ” La tolleranza vera – nota Russo – esigerebbe che niuno s’ impicciasse mai della religione di qualunque altro individuo , e che la considerasse negli altri quanto se per loro non esistesse. ” Se proprio deve esservi una religione è necessario che sia la medesima per tutti i cittadini e del tutto “uniforme alla politica “. In questo modo essa potrebbe essere ” un tal quale sentimento utile , un tal quale vincolo di fratellanza umana nel centro di un’idea sublimemente tenebrosa , un certo benchè mal sicuro stimolo ai doveri sociali;…”

Tuttavia a ben guardare, conclude Russo, non vi è bisogno di alcuna religione per guidare gli uomini al rispetto reciproco, all’osservanza delle leggi poichè esse sono scritte nelle stesse facoltà dell’uomo e il loro sviluppo rende l’uomo “naturalmente” onesto e virtuoso senza bisogno di “alcun principio esterno, di alcuna potenza estranea alla sua persona.”

Dopo la pubblicazione del Pensieri politici, Russo si distinse come uno dei più attivi redattori del Monitore di Roma, il principale foglio della Repubblica Romana. Nel 1799 tornò a Napoli al seguito delle armate francesi. Qui entrò in una delle due commissioni ( la legislativa ) di cui era composto il Governo provvisorio. Vi rimase poco, dopo una settimana presentò le dimissioni. Alcune sue mozioni e proposte ( sui criteri di formazione della Guardia nazionale, sui compensi dei rappresentanti del Governo ), spiacquero ai patrioti o parvero cause di perditempo nelle difficili condizioni in cui si trovava la Repubblica. Tuttavia nel momento di pericolo per la Repubblica, egli non esitò a prendere le armi partecipando alla difesa di Napoli.. Secondo la testimonianza di Francesco Lomonaco, riportata da Benedetto Croce, ” si trovò pronto in tutte le spedizioni e si battè come un leone per la causa comune.” Il 13 giugno 1799 fu catturato dai sanfedisti e condotto in prigione. Fu condannato a morte il 16 novembre per essere stato uno dei rappresentanti la Commissione legislativa e sopratutto per aver firmato un acceso proclama repubblicano contro la persona del sovrano.

Cosa resta della sua esperienza esistenziale e politica ? Certamente la sua idea di una repubblica di “contadini – filosofi” va compresa tra le utopie che hanno segnato la storia. Come tutte le utopie rimane nel cielo della teoria, lontana dal corso reale della storia. Tuttavia la vita e l’opera di Vincenzio Russo mantiene la forza di un esempio per chiunque voglia allievare i dolori dell’umanità. La fede nella libertà, nella giustizia, nell’uguaglianza,la necessità di una rivoluzione per combattere il dispotismo, il progetto di una “società universale”, il rifiuto della guerra, la tolleranza chiunque si riconsoce in queste idee troverà in Vincenzio Russo, il giovane filosofo napoletano, un punto di riferimento ancora vivo ed attuale.